Des paysages et des villages en cinémascope

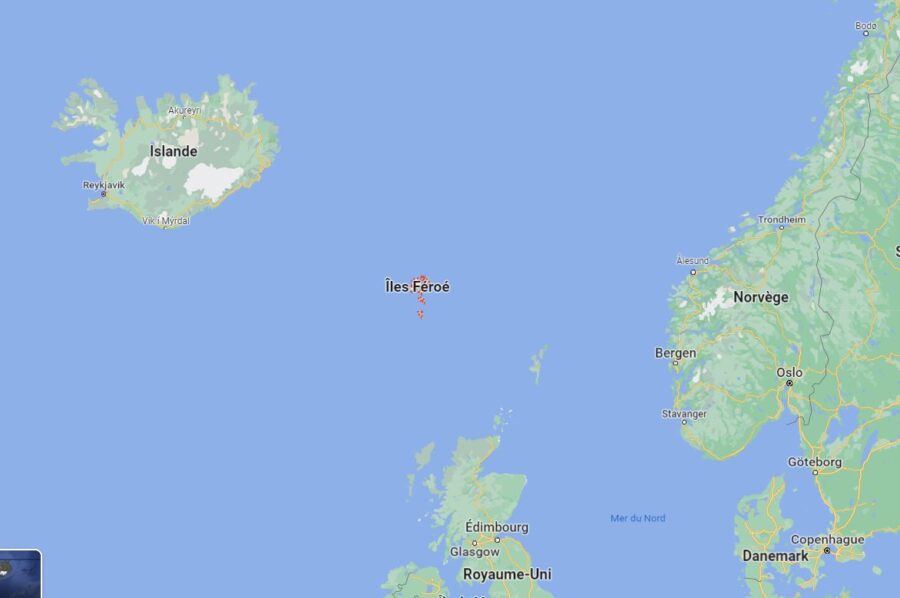

Amoureux de panoramas vertigineux entre océan et montagnes, bienvenue aux Îles Féroé ! Cet archipel de 18 îles et 54 000 habitants aux airs de « nouveau monde » offre mille occasions de s’extasier devant des paysages intenses. Immenses falaises chutant en mer, routes de montagne ondulant à flanc de versants, villages de poche lovés au fond de petits fjords : la destination déploie un décor spectaculaire dans une palette de verts profonds, striée de cascades d’argent entretenues par la furia des pluies atlantiques.

Ce mélange d’Ecosse, de Norvège et d’Irlande prend son tour le plus dramatique dans les îles du Nord. Depuis Tórshavn, capitale provinciale au vieux quartier bâti de maisons en bois – charme garanti ! -, un tunnel sous-marin relie à l’île d’Eysturoy, la seconde plus grande de l’archipel. Après avoir longé les fjords Skálafjørður puis Funningfjørður, voici Gjógv, village du bout du monde.

On y découvre les traditionnelles maisons en bois aux toits recouverts d’herbe, les poissons pendus aux façades pour être séchés, une église blanche au clocher pointu, une faille rocheuse ouvrant la vue sur l’île Kalsoy et cette inimitable atmosphère de brume enveloppante, dévoilant sous les nuages la pointe émeraude du sommet Miðdagsfall (601 m).

Il faut aimer la nature et la solitude pour vivre dans ces confins. Sur l’île Streymoy, colonisée par les moutons comme partout aux Féroé – on compte près de 80 000 ovins – la route vers Tjórnuvik le prouve. Le long du fjord Sundini, arrêt à la cascade Fossá, double chute d’eau tonitruante et solitaire. Elle précède ce village cul de sac isolé, posé au fond d’une baie entourée d’un amphithéâtre de montagnes ruisselantes. Un lieu prisé de villégiature.

Les recoins de l’archipel recèlent d’autres secrets. Sur l’île de Vidðy, l’une des plus nordiques, cap sur Viðareiði, l’un des deux villages. Une poignée de maisons perdues fait face à d’impressionnantes falaises dégringolant en mer. Un décor propice aux sagas fantasy…

Le meilleur est à venir sur l’île de Vagar. Passés le photogénique village de Bøur et l’îlot en lame de couteau de Tondhólmur, survient le hameau de Gásadalur. Il n’est relié au reste de l’île que depuis 2006, grâce à un tunnel. Un passage à emprunter absolument pour admirer la cascade de Múlafossur, bruyante chute d’eau plongeant soudainement en mer, fouettée par les vents du grand large.

Un destination de randonnées au grand air

Si l’on aime marcher dans des décors aériens et solitaires et que l’on ne craint ni la pluie ni les vents, alors les Féroé sont une destination de rêve. Chacune ou presque des 18 îles est sillonnée de sentiers tracés dans la pierraille de basalte, roche endémique de cet archipel aux origines volcaniques bien qu’il n’abrite aucun volcan, contrairement à son voisin islandais.

Les Îles Féroé disposent d’un réseau de sentiers plutôt bien balisé grâce à de petits piquets en bois plantés le long des itinéraires et d’imposants cairns édifiés pour mieux se repérer en cas de brouillard. Les parcours sont en général des one way ou des boucles, les treks longue durée sont rares surtout en l’absence de gites d’étape ou de refuges.

Les niveaux de difficultés sont classés en plusieurs catégories, visibles sur des panneaux didactiques installés au départ des itinéraires ou sur des topos-guides fournis par les offices de tourisme. Certains itinéraires nécessitent le paiement d’un droit d’entrée. Le site faroeislands.com, via l’onglet « hiking », liste les balades payantes. Les dénivelés sont abrupts sur certains itinéraires. Le point culminant de l’archipel, le Slættaratindur (880 m), se trouve sur l’île d’Eysturoy.

Parmi les balades, celle menant au phare de Mykines, l’île la plus à l’ouest de l’archipel, est mythique. La « rando », d’environ 2h30, dévoile des paysages vertigineux de falaises et le spectacle fascinant des macareux volant en été. Ce n’est pas pour rien que Mykines, accessible en ferry et en hélicoptère, est surnommée « l’île aux oiseaux ».

Pour tenter une marche facile, on peut choisir celle qui mène des faubourgs de Thórshavn à Kirkjubøur. Au bout de la petite route Við Sandá, un sentier grimpe à travers les prairies à moutons et rejoint un plateau, depuis lequel la vue s’ouvre sur les îles vertes et montagneuses d’Hestur et de Koltur. La première rassemble une vingtaine d’habitants, groupés dans un seul village. La seconde héberge un couple unique de fermiers et n’est accessible qu’en hélicoptère.

Au bout de 2h de marche dans un paysage d’herbe et de rocaille, l’itinéraire conduit jusqu’à Kirkjubøur. Dans ce village de poche faisant face à l’île de Sandoy, se trouve l’un des seuls vestiges historiques des Îles Féroé : les ruines d’une cathédrale du 13ème s., souvenir d’un ancien évêché. Le retour à Thórshavn peut s’effectuer en bus ou en taxi.

Une économie et un style de vie à forte identité

Quelle est l’identité des Féroé ? A propos d’un archipel si peu connu, la question est légitime. Première réponse : même rattachées au royaume du Danemark, ces îles disposent d’une autonomie et ont toujours refusé d’appartenir à l’Union Européenne. Le Danemark verse une dotation pour assurer quelques services régaliens, comme la police. Pour le reste, les îles Féroé sont quasi souveraines.

Côté identité, l’archipel possède sa langue, différente du danois. Sa monnaie est liée à la couronne danoise mais les Féroé émettent des billets qui n’ont pas cours au Danemark ! Ces différences exacerbent le sentiment national. Normal pour un territoire riche, sans chômage, dont l’insularité stimule l’idée d’une indépendance qui pourrait arriver un jour.

L’économie provient pour l’essentiel de la pêche et de l’aquaculture. Dans les fjords, les visiteurs verront des fermes d’élevage de saumons, repérables à leurs bassins circulaires à côté desquels une barge alimente les poissons par des tuyaux. Le port de Klaksvik, seconde ville des Féroé, témoigne de l’importance de la pêche au long cours. La taille des navires-usines, véritables entreprises flottantes, interpelle. Ils font la fortune des dynasties de pêcheurs.

Puisque l’on parle de pêche, évoquons un sujet délicat : la chasse au globicéphale noir. Elle est encore pratiquée sur cet archipel où les villages avaient l’habitude de tuer ces animaux marins pour subvenir à leurs besoins. Même sans cette nécessité nourricière, la tradition perdure, au grand dam des écologistes.

L’autre production des îles est le mouton. Solitaires et en liberté dans cette immensité, on en croise partout, parfois même dans les villages. Côté architecture, les maisons en bois aux toits recouverts d’herbe sont l’image d’Epinal des Féroé. L’herbe isole du froid. Et quand il s’agit de la tailler, certains propriétaires n’hésitent pas à envoyer un mouton sur le toit !

S’agissant des transports inter-îles, il existe des ferries, comme dans tous les archipels. Mais pour les îles plus éloignées, l’hélicoptère est roi. La compagnie Atlantic Airways, qui assure des vols vers les Féroé depuis Copenhague ou Paris, en possède deux. Prendre l’hélico comme d’autres prennent le bus pour rejoindre Svínoy ou Fugloy, deux îles septentrionales, est une expérience rare qui laissera un souvenir marquant.

Une gastronomie originale

Partir aux Féroé est aussi une aventure culinaire. Deux produits sont incontournables : le poisson et la viande d’agneau. Dans les restaurants ou les rares tables d’hôtes (comme « Heimablídni », chez Harriet et John Gørðum, à Æðuvik), on aura l’occasion de goûter aux deux. Côtiers ou du grand large, tous les poissons sauvages se retrouvent dans l’assiette. Le saumon est aussi omniprésent, issu directement des fermes d’élevage de l’archipel.

Côté agneau, tous les modes de préparation existent. Le meilleur est sans doute celui qui fait mijoter la viande durant 13h (!) dans un four. Sa tendreté est alors inimitable. Mais la grande tradition culinaire des Féroé est le ræst. C’est une technique de séchage du poisson et de la viande à l’air libre, ou dans de petits cabanons en bois ventilés naturellement. Après plusieurs semaines, ils prennent un goût fermenté et deviennent consommables. Cette tradition de conservation était utile jadis pour s’alimenter durant les longs hivers.

A Tórshavn, un restaurant gastronomique met typiquement cette cuisine à l’honneur : Ræst. Pour l’équivalent d’environ 120 € (dîner revient cher aux Féroé, la destination n’est de toute façon pas low cost et un budget conséquent sera nécessaire pour le voyage), on pourra goûter, à travers un menu-dégustation de 14 plats, de la baleine, des oursins, du mouton, du fulmar (oiseau marin), du drylur (pain plat des îles Féroé) ou encore du skerpikjøt (jambon de cuisse de mouton fermenté).

Côté légumes, en revanche, la destination est pauvre. La terre des îles Féroé produit toutefois des pommes de terre et… de la rhubarbe, une plante rustique bien adaptée au climat. Ultime originalité (contestable pour les écologistes), sur l’île de Mykines (la fameuse île aux oiseaux, où le birdwatching est très pratiqué), les habitants ont l’habitude, une fois l’an aux alentours du mois de septembre, de capturer quelques fous de Bassan pour les manger. Tradition, encore, dans cet archipel rude où l’on a toujours eu le réflexe pour se nourrir d’utiliser ce que la nature pouvait offrir.